„Es ist ja nur ein Vorschlag!“

Am 20. November 2025 findet die diesjährige Festveranstaltung des Wieland-Forschungszentrums im Wielandgut Oßmannstedt statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Nach einem Festvortrag des Vorsitzenden des Wieland-Forschungszentrums folgt eine Lesung aus Christoph Martin Wielands Aufsatz Patriotischer Beitrag zu Teutschlands höchstem Flor, gerahmt von kammermusikalischen Darbietungen aus dem Oboenquartett B-Dur Op. 14 Nr. 1 von Johann Christian Bach (1776) und dem Oboenquartett g-moll von Georg Druschetzky (1806).

Band 19.1

Satiren des Horaz. 1786

Bearbeitet von Ernst A. Schmidt

Wieland. Oßmannstedter Ausgabe

In diesem Herbst erscheint als Teil von Band 19.1 der kritischen Ausgabe der Werke Christoph Martin Wielands (Oßmannstedter Ausgabe) die Übersetzung der Satiren des Horaz auf der Grundlage der Erstausgabe: Horazens Satyren aus dem Lateinischen übersezt und mit Einleitungen und erläuternden Anmerkungen versehen von C. M. Wieland. Zwei Teile, Leipzig 1786. Wie schon dort ist auch dieser Neuedition der Originaltext (in der Form, den er bei Wieland hat) beigegeben. Die Leser erwartet eine deutsche Dichtung der Aufklärung (im selben Jahr Kant, Was ist Aufklärung?, Mozart, Hochzeit des Figaro) im aufgeklärten Absolutismus und in der Anfangsphase der Weimarer Klassik. Diese Dichtung stellt sich selbstbewußt neben die lateinischen Gedichte aus der Schlußphase der Bürgerkriege vor der Errichtung der Monarchie in Rom. Die horazischen Satiren sind, wie der Leser und Übersetzer Wieland (nicht freilich der Gelehrte) verstanden hat, nicht satirisch im nachjuvenalschen und modernen Sinn; Horaz und Wieland präsentieren lebendige und unterhaltende Reflexionen und Belehrungen zu der Aufgabe, wie eine Maßethik, die sich in Zufriedenheit realisiert, glücklich machen und Glück sichern kann. Was beiden an Rigorismus und Dogmatismus fehlt, machen sie durch Grazie, Witz, Urbanität und Lebensklugheit wett. Dem Übersetzer und Dichter Wieland gesellt sich der Altertumsgelehrte, der seine Übersetzung begründet und die Satiren erklärt (historisch, archäologisch, realienkundlich, metrisch).

Christoph Martin Wieland: Geschichte des Weisen Danischmend und der drey Kalender

Herausgegeben von Kseniia Abramova und Peter-Henning Haischer

Wieland. Studienausgabe in Einzelbänden

»Mein Danischmende bin ich selbst.« Wielands Roman ist das zeitlose Porträt eines engagierten Intellektuellen, der sich für das Gute einsetzt, auch wenn er um die Vergeblichkeit seines Tuns weiß.

»Mein Danischmende bin ich selbst« soll Wieland gesagt haben. Doch die Geschichte des Weisen Danischmend und der drey Kalender ist weit mehr als ein Selbstporträt – Wieland zeichnet in seinem Roman das Ideal des engagierten Intellektuellen, der sich unverdrossen stets für das Gute einsetzt, auch wenn er um die Vergeblichkeit seines Tuns weiß.

1775, vor genau 250 Jahren, erschien das Werk als Fortsetzungsroman – zunächst angelegt als literarische Auseinandersetzung mit Rousseaus Gedanken über die Ungleichheit unter den Menschen. Erst zwanzig Jahre später, die Erfahrung der französischen Revolution liegt hinter ihm, bringt Wieland den Roman zum Abschluss und rundet ihn damit zur erschütternden Parabel auf die Ohnmacht und Heimatlosigkeit des Intellektuellen.

Vom Hof des mächtigen Schach-Gebal in eine ferne Provinz verbannt, muss der Philosoph Danischmend zusehen, wie Täuschung, Korruption und Konsum den Zusammenhalt eines friedlichen Gemeinwesens zerstören. Bald zwingen ihn die dramatischen Entwicklungen, wieder auf Wanderschaft zu gehen. Doch weder ein Dasein als Privatier auf dem Land, noch als einfacher Handwerker in einer Metropole bieten ausreichend Sicherheit – das Treiben der Mächtigen lässt ihn keine Ruhe finden.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Oßmannstedter Studien. Band 11

Literatur als Existenzweise?

Lebenskunst und Selbstkonstitution in Christoph Martin Wielands ‚Aristipp und einige seiner Zeitgenossen‘

Bearbeitet von Ulrike Schiefelbein

In seinem Antike-Roman ‚Aristipp und einige seiner Zeitgenossen‘ (1800/1801) experimentiert Wieland mit historischen Existenzweisen, namentlich mit der antiken Selbstsorge und der Salonkultur des 17. Jahrhunderts. Wieland reagiert mit dem Roman auf die Selbstbehauptungsprojekte der aufziehenden Moderne und erkundet alternative Modelle der Selbstkonstitution und Selbstsicherung. Sein Interesse richtet sich dabei auf die Historizität, Vergeschlechtlichung und die Literarizität von Subjektivierung. In ihrer Studie kommt Ulrike Schiefelbein zu dem Ergebnis, dass Wieland in seinem Opus Magnum eine literarische Aktualisierung der antiken Selbstkultur samt poetologischer Reflexion betreibt. Sie profiliert den ‚Aristipp‘-Roman als einen Selbstsorge-Roman, in dem die Antike für die Gegenwart um 1800 produktiv gemacht wird. Die modernekritische Tradition der Lebenskunstphilosophie bzw. Ästhetik der Existenz erhält so nun auch eine genuin literarische Dimension.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Band 6.1.3

Shakespear Theatralische Werke. Aus dem Englischen übersezt von Herrn Wieland. VIItr. Band. 1766.

Bearbeitet von Peter Erwin Kofler

Wieland. Oßmannstedter Ausgabe

Im siebten Band seiner Shakespeare-Übertragung präsentiert Christoph Martin Wieland drei der berühmtesten Stücke Shakespeares, die alle um das zentrale Thema der Liebe und ihre teils tragischen Folgen kreisen und ihren Ursprung in der italienischen Renaissance-Novellistik haben. Eröffnet wird der Band mit den beiden Trauerspielen Romeo und Juliette und Othello, der Mohr von Venedig. Das Lustspiel Was ihr wollt, das Wieland in den Nebenhandlungen stark einkürzt und szenen- und aktweise nur nacherzählt, beschließt den Band und wendet das Thema ins Heitere.

Allen drei Stücken ist wie schon in den bisherigen Bänden die Vorlage aus William Warburtons The Works of Shakespare im Paralleldruck an die Seite gestellt.

„mein lieber deutscher Horaz“

Der Briefwechsel zwischen Johann Wilhelm Ludwig Gleim und Karl Wilhelm Ramler. Zweiter Band | April 1752 – Februar 1758

David E. Lee (Ed.), John C. Osborne (Ed.)

Der zweite Band des Briefwechsels umfasst die Zeit von April 1752 bis Februar 1758. Die Briefe zeigen einen verliebten und verlobten Gleim, der sich dann enttäuscht und verbittert aus der Affäre ziehen musste. In diese Zeit fällt auch die erste Bekanntschaft mit Lessing, die zu einer produktiven Zusammenarbeit beider führt. Ab August 1756 dokumentiert die Korrespondenz den Übergang von der aufblühenden Kulturlandschaft der früheren Friderizianischen Epoche zu den immer dunkler werdenden Erfahrungen des Siebenjährigen Krieges. Sie bezeugen Ramlers schnelle Bekehrung vom kosmopolitisch gesinnten Aufklärer zum preußischen Patrioten und Gleims Bekundung eines vehementen und umstrittenen Nationalismus in der lyrischen Gestalt eines Preußischen Grenadiers. Zuletzt bilden die Hochachtung, Liebe und Besorgnis beider für ihren Freund, den Dichter und Offizier Ewald von Kleist, ein fortwährendes Grundmotiv des Briefwechsels und begründen die tiefe Trauer, die dessen plötzlicher, viel zu früher Tod auslösen sollte.

Weitere Informationen finden Sie hier.

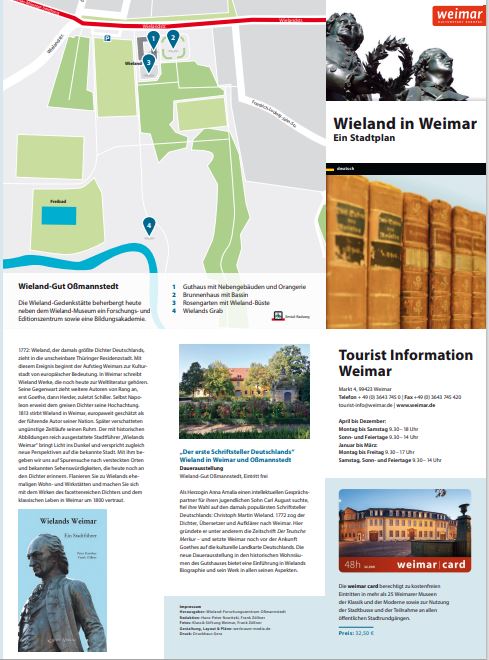

Wieland in Weimar. Ein Stadtplan

Den vollständigen Stadtplan erhalten Sie vor Ort bei Tourist Information Weimar.

Wieland-Studien 12

Herausgegeben von Klaus Manger, Wieland-Stiftung Biberach und Wieland-Forschungszentrum

Die ‚Wieland-Studien‘ widmen sich Leben, Werk, Umfeld und Wirkungsgeschichte des Dichters und Schriftstellers Christoph Martin Wieland (1733–1813).

Band 12 der ‚Wieland-Studien‘ präsentiert Beiträge aus dem Wielandjahr 2022. Das Jubiläumsjahr erinnert an Christoph Martin Wielands Ankunft in Weimar vor 250 Jahren, die Weimars Aufstieg zum literarischen und kulturellen Zentrum des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts markiert. Die Beiträge widmen sich dabei vielfältigen, weltanschaulichen Themen wie z. B. Wielands Verhältnis zu Philosophie und Religion oder seinen Überlegungen zur gesellschaftlichen Verfasstheit. Auch kommen Wielands Singspiel ‚Aurora‘, das erstmals seit 250 Jahren wieder in Weimar aufgeführt wurde, und damit verbunden seine singspieltheoretischen Überlegungen in den Blick sowie Wielands Beziehungen zu seinen Verlegern und die buchkünstlerische Gestaltung seiner Werke.

Die Jubiläumsbeiträge ergänzen Aufsätze, die Wielands Beschäftigung mit dem Tod beleuchten, den Spuren Heliodors und Xenophons in der ‚Geschichte des Agathon‘ nachgehen und über das Belangloswerden des Religiösen im 18. Jahrhundert nachdenken. Die Aufmerksamkeit richtet sich zudem auf eine Übersetzung Wielands aus dem Italienischen im Teutschen Merkur sowie dessen Herausgeberpraxis.

Nachträge zu ‚Wielands Briefwechsel‘, Berichte und Dokumente sowie die Fortsetzung der La Roche- und der Wieland-Bibliographie bilden den Abschluß des Bandes.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Christoph Martin Wieland: Geschichte der Abderiten

Herausgegeben von Hans-Peter Nowitzki und Jan Philipp Reemtsma

Wieland. Studienausgabe in Einzelbänden

Die Geschichte der Abderiten ist Wielands wohl berühmteste, sicherlich aber brillanteste satirische Dichtung – eine universale Schilderung menschlicher Torheiten.

Die Geschichte Abderas – den Griechen und Römern die sprichwörtliche Heimstatt von Einfalt und Dummheit – baute Wieland zur universalen Schilderung menschlicher Torheiten aus. Er schuf damit den originellsten, bis heute gültigen Beitrag der deutschen Aufklärung zur Narren- und Schelmenliteratur.

»Die Abderiten entstanden in einer Stunde des Unmuths, wo ich«, so Wieland, »von meinem Mansardenfenster herab die ganze Weimarsche Welt voll Koth und Unrath erblickte, u.mich an ihr zu rechen beschloß.« In komisch-aberwitzigen Episoden werden philosophische, medizinische, ästhetische, juristische und theologische Absurditäten Abderas satirisch gegeißelt. Um Einfälle verlegen sind Wielands Abderiten nie; stets aber erweisen sich ihre Worte und Taten als Resultat – nicht selten auch systematisch – irrlichternder Urteilskraft. Schnell wird klar: »Man kann nicht sagen, hier ist Abdera, oder da ist Abdera! Abdera ist allenthalben, und – wir sind gewissermaßen alle da zu Hause.«

Weitere Informationen finden Sie hier.

Beihilfe für Forschungsaufenthalte

Das Wieland-Forschungszentrum hat mit großzügiger Unterstützung von Thomas C. Starnes einen Fond eingerichtet, aus dem Reisestipendien ausgelobt werden. Mit den Stipendien sollen Forschungsaufenthalte von Studenten und Wissenschaftlern in Weimar und Oßmannstedt unterstützt werden, um vor Ort, z. B. im Goethe- und Schiller-Archiv oder in der Herzogin Anna Amalia-Bibliothek, arbeiten zu können. Unterstützt werden Projekte, die einen wesentlichen inhaltlichen Bezug zum Werk Christoph Martin Wielands haben.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Vergangenes 2024

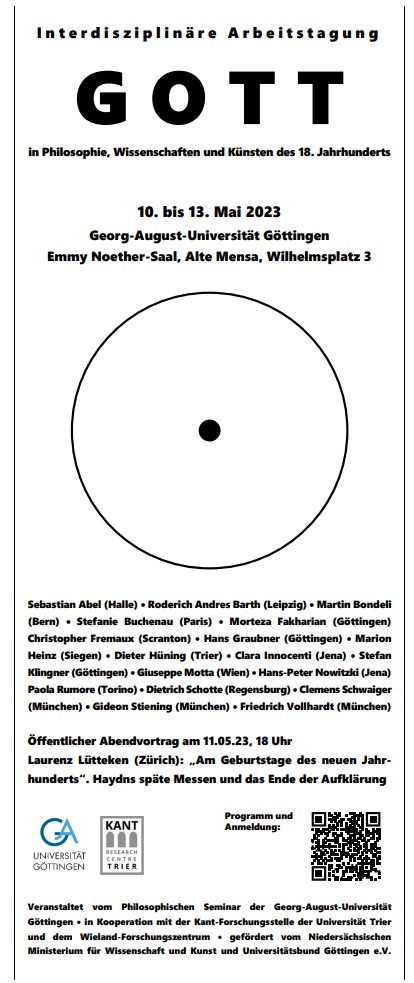

Gott. Begriff und Kritik der Gottesinstanz in der Philosophie, den Wissenschaften und Künsten des 18. Jahrhunderts.

Zur Doppeltagung GOTT in Philosophie, Wissenschaften und Künsten des 18. Jahrhunderts, die 2023 unter Mitwirkung des Wieland-Forschungszentrums stattfand, erschien in der Reihe Aufklärung, dem interdisziplinären Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte, der begleitende Tagungsband.

Dieser Band versammelt Studien, die sich um eine angemessene und präzise Erfassung der unterschiedlichen Begründungsweisen für die Geltung und Wirksamkeit des Begriffs oder einer vor- oder transrationalen, mithin glaubenden oder fühlenden Vorstellung Gottes in Philosophie, Theologie, den Wissenschaften und den Künsten im langen 18. Jahrhundert bemühen. Dafür werden die je spezifischen Überlegungen, Argumentationen oder künstlerischen Reflexionen der einzelnen Autoren im Hinblick auf die Möglichkeit, Notwendigkeit und Wirklichkeit einer Gottesinstanz gerade im Angesicht der Verweltlichungsinteressen der Aufklärung gesichtet und geprüft. Die Beiträge arbeiten also zum einen die – sich im Laufe des Jahrhunderts verstärkenden – Begründungsunterschiede für und wider das Gottestheorem heraus. Zum anderen werden die Gründe dafür untersucht, weshalb hinsichtlich der Rekonstruktion der Argumentationsbewegungen zur Gottesinstanz von Locke bis Hegel dennoch von einer einheitlichen Problematik gesprochen werden kann.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Von den Tücken der Wahl

Am 28. Oktober 2024 findet die diesjährige Festveranstaltung des Wieland-Forschungszentrums im Wielandgut Oßmannstedt statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und steht dieses Jahr unter dem Thema

Von den Tücken der Wahl

Wielands Stilpon oder Über politische Ohnmacht

Nach einem Festvortrag des Vorsitzenden des Wieland-Forschungszentrums folgt eine Lesung aus Christoph Martin Wielands Text Stilpon oder über die Wahl eines Oberzunftmeisters von Megara. Peter-Henning Haischer (Oboe), Gundula Mantu (Viola), Regine Solle (Viola) und Michael Hochreither (Violoncello) werden mit Karl Friedrich Baumgartens (1739 – 1824) Quartetto g-moll op. 3 Nr. 3 die Festveranstaltung musikalisch rahmen.

„Eine der vorzüglichsten und gelesensten Monatsschriften“ 250 Jahre Teutscher Merkur

Internationale Fachkonferenz, 9. bis 11. Oktober 2024, Verona.

Das ausführliche Programm der Tagung können Sie hier einsehen.

Christoph Martin Wieland: Geschichte des Agathon

Herausgegeben von Hans-Peter Nowitzki und Frank Zöllner

Wieland. Studienausgabe in Einzelbänden

Das Urbild aller Bildungs- und Erziehungsromane deutscher Sprache in einer gediegenen, kommentierten Ausgabe

Piraten und Lebemänner, Intriganten und Verführerinnen – bei seinen abenteuerlichen Versuchen, die Welt zu verbessern, sieht sich der jugendlich-ungestüme Agathon mit vielen Gegenspielern konfrontiert. Doch sein größter ist er selbst. Mit tiefenpsychologischer Einsicht und Weltkenntnis und noch viel mehr Ironie schildert Wieland das Scheitern eines jungen Idealisten an sich und seiner Umwelt und wird damit zu einem der Stammväter des modernen Romans. Der Roman erschien erstmals 1766/67 in zwei Bänden und gilt als Meilenstein und wichtiger Vorläufer auf dem Weg zum psychologischen Roman.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Weltliteratur um 1800? Wieland in Übersetzungen

Herausgegeben von Olaf Müller und Hans-Peter Nowitzki

Wieland wird weltweit gelesen. Der vorliegende Band präsentiert die Ergebnisse einer internationalen Tagung des Wieland-Forschungszentrums von 2022, die sich erstmals der Rezeption des deutschen Aufklärers durch Übersetzungen widmete. Wielands große Bedeutung und Popularität schon zu Lebzeiten machen ihn zum frühen Modellfall der internationalen Vermittlung deutschsprachiger Literatur. Die Aufsätze diskutieren eine Vielzahl der Aspekte, die für die internationale Literaturvermittlung von Bedeutung sind: Untersuchungen des literarischen Markts, des Kanons und der literarischen und ökonomischen Netzwerke befragen das Phänomen einer ‚Weltliteratur‘ vor der Entstehung eines Weltmarkts. Die Einzelstudien nehmen zudem wichtige Protagonisten der internationalen Literaturvermittlung in den Blick. Den Schwerpunkt bilden Wieland-Übersetzungen um 1800, die von der frühen Neugier auf den bedeutenden Literaten zeugen. Französische, italienische, englische Übersetzer, aber auch Übersetzer aus osteuropäischen Regionen und neuere Übersetzungen aus der Türkei oder Japan vermitteln darüber hinaus einen Eindruck vom jahrhundertelangen, ungebrochenen und interkulturellen Interesse an Wielands Werken.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Band 6.1.2

Bearbeitet von Peter Erwin Kofler

Wieland. Oßmannstedter Ausgabe

Shakespear Theatralische Werke. Aus dem Englischen übersezt von Herrn Wieland. VItr. Band. Zürich, bey Orell Geßner, und Comp. 1764 [96.VI]

Rücksicht auf die empfindsamen Leserinnen und Leser des 18. Jahrhunderts mag bei der Zusammenstellung des sechsten Bandes von Wielands Shakespeare-Übersetzung eine Rolle gespielt haben, denn er bietet, nun in der historisch-kritischen Ausgabe, eine der im höchsten Maße furcht- und schreckenerregenden Tragödien, gerahmt von zwei affektbeschwichtigenden Komödien. Den Auftakt bildet das von Ariosts Orlando furioso, einem von Wielands Lieblingswerken, inspirierte und im Sizilianischen Messina angesiedelte intrigenreiche Lustspiel Viel Lermens um Nichts, worauf als zentrales Stück Das Trauerspiel, vom Macbeth mit den von Wieland teilweise in Versen gegebenen Hexenszenen folgt, während die letzte Stelle von der frühen, um die Themen Freundschaft und Untreue kreisenden Liebeskomödie Die zween edle Veroneser eingenommen wird.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Christoph Martin Wieland: Idris. Ein Heroisch-comisches Gedicht

Herausgegeben von Peter-Henning Haischer und Hans-Peter Nowitzki

Wieland. Studienausgabe in Einzelbänden

Vom »Göttinger Hain« wegen Unzüchtigkeit verbrannt: Christoph Martin Wielands zauberhaftes erotisches Märchen »Idris und Zenide«

1768 erschienen und 1774 von empörten Mitgliedern des Göttinger Hains voll Abscheu verbrannt, gehört Wielands Idris zu den skandalträchtigsten Dichtungen des Autors. Das Versepos schildert die phantastisch-verrückten Abenteuer des platonisch liebenden Ritters Idris, der seine versteinerte Geliebte Zenide durch Beischlaf erlösen soll, und seines Gegenspielers Itifall, der vor allem auf schnellen Sex aus ist. Wieland beweist an der märchenhaft-erotischen Handlung nicht nur seinen Sinn für Komik, sondern einmal mehr seine meisterhafte Beherrschung von Reim und Vers.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Band 17.2

Herausgegeben von Klaus Manger, Hans-Peter Nowitzki und Jan Philipp Reemtsma. Bearbeitet von Hans-Peter Nowitzki und Ernst A. Schmidt

Wieland. Oßmannstedter Ausgabe

Der Apparatband zu 17.1 der Oßmannstedter Ausgabe von Wielands Werken mit seinem Schwerpunkt der Wielandschen Übersetzung, Einführung und Erläuterung von Horazens Briefen – in ihren sechs Fassungen von Ernst A. Schmidt philologisch akribisch aufbereitet und minutiös kenntnisreich erläutert – umfaßt all jene Werke und Werkteile des Autors aus der Zeit von Januar bis Dezember 1782. Unter ihnen finden sich der lukianische Dialog Phaon, eine Musterung der zeitgenössischen Dichtungstendenzen und Gespräche über einige neueste Weltbegebenheiten, die um eine kritisch wägende Beurteilung der erst jüngst von Joseph II. im Rahmen seiner Klosterreform dekretierten Aufhebung sämtlicher kontemplativer und Bettelorden in den Erblanden der Habsburger Monarchie kreist. Nächstdem präsentiert der Band die drei Briefe an einen jungen Dichter, eine seinerzeit vielbeachtete poetologische Standortbestimmung des Autors sowie mit Was ist Hochteutsch? und einige damit verwandten Gegenstände die fundamentale Auseinandersetzung mit Johann Christoph Adelungs Sprach- und Kulturtheorie.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Band 6.1.1

Bearbeitet von Peter Erwin Kofler

Wieland. Oßmannstedter Ausgabe

Shakespear Theatralische Werke. Aus dem Englischen übersezt von Herrn Wieland. Vtr. Band Mai 1764 [96.V]

Der fünfte Textband der historisch-kritischen Ausgabe von Wielands Shakespeare-Übersetzung bietet die ersten drei der zur sogenannten Lancaster-Tetralogie gehörenden Historiendramen. Im Fokus stehen dabei die ebenso präzisen wie faszinierenden Charakterstudien dreier englischer Könige, Richard II., Heinrich IV. und dessen Sohn Heinrich V., und ihrer jeweiligen, von Machtgier und politischem Kalkül geleiteten Antagonisten. Die Tragik der politischen Ereignisse verbindet sich dabei in für Shakespeare typischer Weise mit der niederen Komik des Ritters Falstaff, die bei Wieland gegen den damals in Deutschland herrschenden Geschmack einen großen Teil ihres ästhetischen Fremdheitspotentials entfaltet.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Vergangenes 2022/23

Christoph Martin Wieland: Comische Erzählungen

Herausgegeben von Jan Philipp Reemtsma und Hans-Peter Nowitzki unter Mitarbeit von Clara Innocenti

Wieland. Studienausgabe in Einzelbänden

»Beym Pan, (ruft Paris aus) wenn`s hier nur wollen gilt, so wollt‹ ich, daß sie schon in meinem Bette wäre!«

Wielands Skandalon von 1765, die »Comischen Erzählungen«, heitere, ironisch-hintergründige, witzig pointierte erotische Erzählungen nach antiken Vorbildern, mal augenzwinkernd kommentiert, mal subtil angedeutet oder anspielungsreich umschrieben, sind nicht nur ein literarischer Meilenstein der Enttabuisierung der Sexualität, auch und vor allem der weiblichen, sondern zugleich auch ein in Vers- und Reimgestaltung virtuos gefertigtes Meisterwerk freizügiger Dichtung. Das provozierte die Zeitgenossen, die Wieland als unsittlichen, jugendverderbenden »Wollustsänger« angriffen, der mit seinen »Buhlgesängen« die »junge Unschuld am Altar der Wollust schlachte«.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Christoph Martin Wieland: Don Sylvio von Rosalva

Herausgegeben von Jan Philipp Reemtsma und Hans-Peter Nowitzki unter Mitarbeit von Clara Innocenti

Wieland. Studienausgabe in Einzelbänden

»In einer so seltsamen Gemüths-Verfassung konnte nichts natürlicher seyn, als daß Don Sylvio endlich auf die Thorheit verfiel, sich eben solche Abentheuer zu wünschen, wie diejenige, deren Erzählung ihm in den Mährchen so viel Vergnügen machte; er bemühte sich die Phantasien, womit sein Kopf angefüllt war, zu realisiren, und sich, so gut er konnte, in die Feen-Welt zu versetzen.«

Zensurschwierigkeiten und Geldnöte begleiteten Entstehen und Veröffentlichung des satirischen, in der englischen und französischen Feenwelt sowie der donquichotesken Ritterromantik beheimateten »Don Sylvio« (1764). Den Leser erwartet in Wielands Romanerstling eine bizarr-phantastische Romanhandlung voller ironischer, frivoler und bissig-despektierlicher Anspielungen, die die Entwicklung des von übermäßigem Lesehunger getriebenen Don Sylvio vom jugendlichen Schwarmgeist zum gestandenen Mann begleiten, währenddessen seine platonische Empfindsamkeit und phantastischen Einbildungen schließlich an der Realität nicht zuletzt des körperlichen Verlangens zerschellen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

„mein lieber deutscher Horaz“

Der Briefwechsel zwischen Johann Wilhelm Ludwig Gleim und Karl Wilhelm Ramler. Erster Band | Mai 1745–März 1752

David E. Lee (Ed.), John C. Osborne (Ed.)

Als Sekretär des Domkapitels in Halberstadt ab 1747 blieb Gleim weiterhin literarisch kreativ. Er übte sich in neuen literarischen Gattungen, interessierte sich stets für lyrische Neuerscheinungen und knüpfte Freundschaften in poetischen Kreisen in der Schweiz, in Braunschweig und in Leipzig an. Sein Hauptanschluss an das rege Kulturleben im Berlin Friedrichs des Großen war sein sechs Jahre jüngerer Protegé Ramler, der dort mit Musikern, Malern, Dichtern und Staatsbeamten verkehrte und brieflich darüber berichtete.

Diese Edition gibt die von Carl Schüddekopf 1906–1907 gedruckten Brieftexte neu und zum ersten Mal mit Kommentar heraus. Sie fügt auch die noch fehlenden 130 Briefe der Jahre 1760–1765 hinzu, die den immer schwerer werdenden seelischen Druck des Siebenjährigen Krieges bezeugen und den Verfall einer Freundschaft dokumentieren, die sich in den Briefen wiederholt als vorbildlich dargestellt hatte.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Tagung:

GOTT in Philosophie, Wissenschaften und Künsten des 18. Jahrhunderts

Das ausführliche Programm der Tagung können Sie hier einsehen.

Christoph Martin Wieland:

Aristipp und einige seiner Zeitgenossen

Herausgegeben von Jan Philipp Reemtsma und Hans-Peter Nowitzki unter Mitarbeit von Clara Innocenti

Wieland. Studienausgabe in Einzelbänden

Dieser Briefroman ist ein meisterhaft komponiertes Gespräch über Liebe und Kunst, Philosophie und Gesellschaft, Freiheit und Humanität. „Was für einen Zweck habe ich mir

überhaupt für mein künftiges Leben vorgesteckt? Ich bin ein freygeborner Mensch, Bürger der allgemeinen menschlichen Gesellschaft; es ist ein Wink, ein Gebot des Schicksals, mich zu der edelsten Lebensart zu bestimmen, als Weltbürger zu leben. In dieser Gesinnung ging ich in die weite Welt, um vor allen Dingen die Menschen kennen zu lernen, unter denen ich leben will …“ Auf seinem Weg durch die antike Lebenswelt führt der Protagonist den Leser an den Ursprung der abendländischen Kultur. Mit seinem letzten, bedeutendsten und facettenreichsten Roman Aristipp und einige seiner Zeitgenossen bietet Wieland ein mitreißendes Plädoyer für eine offene, tolerante und kultivierte Gesellschaft. Sein Hauptwerk und Vermächtnis, „voll Jugendfeuer und alter Erfahrung“ (K.A. Böttiger), erscheint „zu einer Zeit, in der er die anti-aufklärerischen Ressentiments wachsen sieht, sieht, wie die Ideale kosmopolitischer Orientierung zugunsten einer nationalen außer Kurs geraten, sieht, wie man wieder religiös wird, und vor allem: wie in der Literatur ein illiberaler Geist zusammen mit der Vorstellung einer privilegierten Verfügungsmacht über literarische und philosophische Wahrheiten sich Bahn bricht.“ (Jan Philipp Reemtsma)

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wulf Dietrich von Lucius:

Wieland, seine Verleger und die Buchkunst seiner Zeit

Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung ›Leselust und Leseluxus – Wieland in der Buchkunst‹

Anläßlich der Eröffnung der Ausstellung ›Leselust und Leseluxus – Wieland in der Buchkunst‹ am 5. September 2022 lädt das Wieland-Forschungszentrum herzlich zum Abendvortrag ein. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr im Vortragsraum der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek.

Leselust und Leseluxus.

Wieland in der Buchkunst

Eine Ausstellung

Montag bis Freitag ♦ 9 – 16 Uhr ♦ Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Bibliotheksplatz 2 ♦ Anmeldung an der Zentralen Infotheke ♦ Telefon 03641/ 9404100 oder info_thulb@uni-jena.de

Christoph Martin Wieland setzte Maßstäbe. Sein Aufstieg zum angesehensten deutschen Schriftsteller seiner Zeit verdankt sich nicht allein seinem Schreiben und Dichten, die Sprache, Verskunst, Roman und Essayistik revolutionierten. Er verkörperte auch einen neuen Typus von Autor, dem Dichtung Beruf wie Berufung war.

Dank seiner aktuellen Themen und seines wandlungsfähigen, eleganten Stils gelang es ihm, neben bürgerlichen Schichten den Adel für deutsche Dichtung zu interessieren.

Mehrere Verleger waren bemüht, Wielands Werke mit hochwertigen Ausstattungen zu versehen. Göschen legte es gar darauf an, Wieland mit den ›Sämmtlichen Werken‹ ein gedrucktes Monument zu setzen. Mit dieser Luxusausgabe eröffnete er einen kostspieligen Wettstreit mit Größen der europäischen Druckkunst wie Baskerville, Didot und Bodoni.

Lesen war Luxus. Schon die Preise rechtmäßiger Normalausgaben lagen durchschnittlich bei einem Reichstaler pro Band – sehr viel Geld selbst für Wieland und Goethe.

Leselust und Leseluxus lagen im 18. und frühen 19. Jahrhundert also nahe beieinander. Heute, da sich Schrift und Papier immer mehr voneinander lösen, intensiviert sich die Aura des gedruckten Buches wieder, zumal, wenn, wie hier, Meisterwerke der Druckkunst präsentiert werden.

Nur wenigen Autoren wurden schon zu Lebzeiten solch große Aufmerksamkeit und Sorgfalt zuteil; bislang galten sie allein den Klassikern der Antike oder den Prachtwerken für den Hochadel. Die Drucke von Wielands Werken illustrieren zugleich auf das Anschaulichste die Geschichte der Buchkunst – nicht nur der deutschen, sondern der europäischen; auch hier hinterließen seine Werke Spuren in der Illustration und im typographischen Kunstbuch, bis in die Gegenwart hinein.

Weltliteratur um 1800.

Wieland in Übersetzungen

Internationale Fachtagung, 15. –17. September 2022

Goethe-und Schiller-Archiv, Weimar

Christoph Martin Wieland avancierte im letzten Drittel des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch Übersetzungen zum europaweit bekanntesten deutschsprachigen Autor, in dessen Gefolge erst die internationale Übersetzungsrezeption der aus heutiger Sicht kanonisch erscheinenden Autoren wie Goethe oder Schiller einsetzte. Diesem Phänomen des Aufbaus und der Gestaltung eines »mehr oder weniger freyen geistigen Handelsverkehrs« (Goethe), das im Kontext aktueller Debatten um die Voraussetzungen und Bedingungen von ›Weltliteratur‹ als ideale historische Fallstudie besonderes Interesse beanspruchen darf, widmet sich die Tagung des Instituts für Romanische Philologie der Universität Marburg und des Wieland-Forschungszentrums Oßmannstedt.

Aktuelle Debatten zur ›world literature‹ beschäftigen sich intensiv mit der Frage nach den Agenten der Zirkulation, den ›gatekeepers‹ und den inhaltlichen und stilistischen Voraussetzungen, die den Zugang zum Weltliteraturmarkt regulieren. Wielands literarische Praxis und die internationale Verbreitung seiner Werke durch Übersetzungen hat als früher und exemplarischer Fall zu gelten. An ihm lassen sich viele der Mechanismen, die die Weltliteraturforschung anhand des Literaturmarkts ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersucht, schon Ende des 18. Jahrhunderts beobachten.

Da der Transfer von Wielands Werken in andere Sprachen ebenso viel Interesse für sich beanspruchen darf wie die Übersetzungen selbst, konzentriert sich die Tagung nicht nur auf die Analyse einzelner Übersetzungen. In den Blick genommen werden auch die spezifischen Kontexte, in dem die jeweiligen Übersetzungsleistungen stehen. Auf diese Weise werden auch die die Kulturtransfers determinierenden Gelehrtennetzwerke thematisch und wichtige europäische Wieland-Propagatoren wie Michael Huber, John Richardson oder Michiel Salom in den Blick genommen.

Das ausführliche Programm der Tagung können Sie hier einsehen.

Christoph Martin Wieland:

Ein paar Goldkörner oder Was ist Aufklärung?

EIN LESEBUCH (2022)

Herausgegeben von Hans-Peter Nowitzki und Jan Philipp Reemtsma

Christoph Martin Wieland (1733-1813) wurde vor 250 Jahren an den Weimarer Hof gerufen, um dort den künftigen Herzog Carl August auf seine Regierung vorzubereiten. Wieland war zu jener Zeit der bekannteste deutsche Schriftsteller und ein Repräsentant der Aufklärung. Mit ihm begann, was man später »Weimarer Klassik« nannte.

Der Band versammelt Aufsätze und Dialoge zum Thema »Was ist Aufklärung« – über Rechte und Pflichten der Schriftsteller, Kritik der Religion, den problematischen Begriff der Toleranz, die öffentliche Meinung, die Pressefreiheit als Garant einer sich selbst aufklärenden Öffentlichkeit, was es heißt, ein Weltbürger zu sein, was Philosophie sein solle und könne, über Vorurteile und einige andere Themen. Auch findet sich ein Gespräch über die Frage, ob man besser fahre, wenn man von jemandem regiert werde, der intelligent und unmoralisch, oder von jemandem, der dumm und moralisch integer sei.

Die einzelnen Beiträge sind mit Einleitungen und knappen Kommentierungen versehen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Johann Heinrich Ramberg:

Wielands Oberon

Kommentar & Faksimile

Herausgegeben von Peter-Henning Haischer und Alexander Rosenbaum (2022)

Johann Heinrich Ramberg gilt als einer der wichtigsten Buchillustratoren der deutschen Kunstgeschichte, dessen Schaffen prägend für die Rezeptionsgeschichte deutscher Autoren um 1800 war. Einen Schwerpunkt seines bildkünstlerischen Schaffens bildet das eindrucksvolle Korpus von Zeichnungen zu Werken Christoph Martin Wielands, insbesondere zu dessen Versepos ‚Oberon‘.

Die vorliegende Studie von Alexander Rosenbaum und Peter-Henning Haischer zu Rambergs Oberon-Zyklus von 1803 nimmt dessen Auseinandersetzung mit Wielands Dichtung in den Blick und entwickelt anhand der hier großenteils erstmals veröffentlichten Zeichnungen – exemplarisch für den Supplementband zur Oßmannstedter Ausgabe der Werke Wielands – ein editorisches Konzept für werkbezogene Illustrationskorpora.

Begleitend erhältlich ist eine hochwertige Kunstdruckmappe (herausgegeben von Frank Zöllner), die alle 40 Albumblätter in Originalgröße als Faksimiles sowie 4 Einlegeblätter zum Handlungsverlauf beinhaltet.

Weitere Informationen zum Band und zur Kunstmappe.